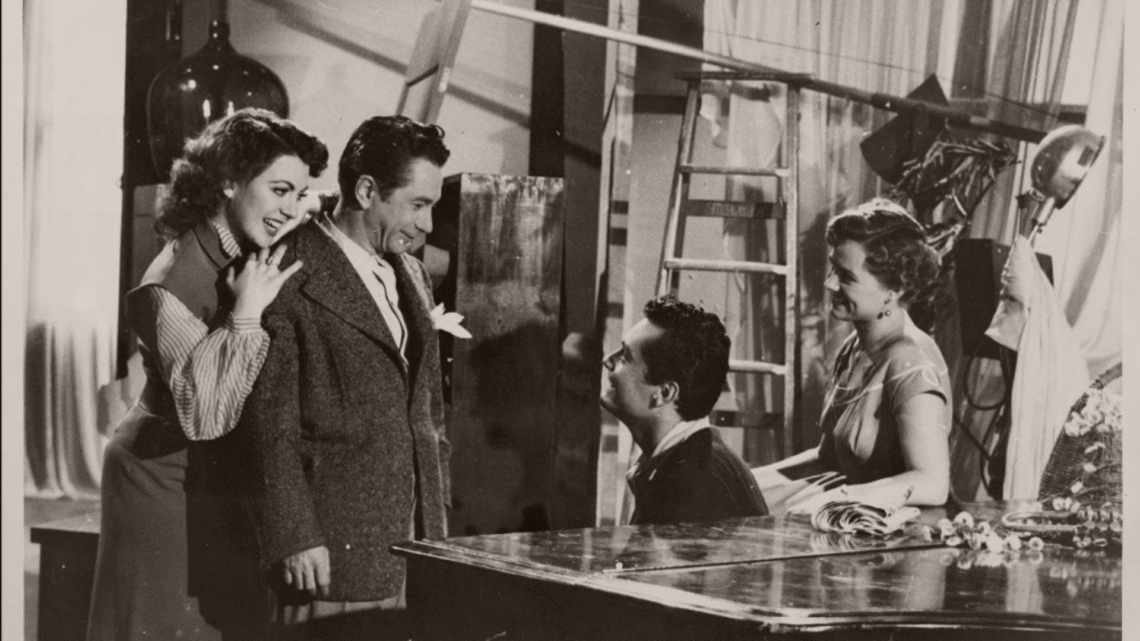

“Ai, ai, ai, Dona Cegonha”, marchinha de carnaval que acompanha a obra Carnaval Atlântida (1952), de José Carlos Burle e Carlos Manga — dois dos principais diretores que passaram pela Atlântida Cinematográfica —, é um marco que persiste mesmo muito tempo depois de termos assistido ao filme. Trata-se de um retrato da alegria dos filmes de carnaval, que não refletiam completamente o interior de suas produções.

O contexto de produção e recepção

Aqui, já não mais presidente da Atlântida, José Carlos Burle dirige seu último filme para a produtora, recebido muito mal pela crítica, em um momento em que era notório o desprezo não apenas por esse, mas por todos os filmes carnavalescos.

OESP, 1953: “Nunca o nosso cinema de Carnaval conseguiu alcançar o nível de prestígio do próprio cinema brasileiro.”

Diário Carioca, 1953: “Surge esse Carnaval Atlântida que, dadas as circunstâncias, pode ser considerado a maior ignomínia produzida neste país; o filme é pior que tudo que a própria Atlântida já fez sobre carnaval.”

Talvez Burle sonhasse com uma despedida mais solene da produtora; no entanto, ela veio com Carnaval Atlântida, realizado apenas como cumprimento de contrato, sem a aura de grandiosidade que um último filme poderia carregar. À época, a obra passou quase despercebida, rejeitada por uma crítica que já se mostrava cansada — e até hostil — diante dos filmes carnavalescos.

Só em 1980, vinte anos após sua realização, o filme voltou a ganhar visibilidade.

Uma paródia do próprio cinema brasileiro

Hoje, é significativo podermos revisitar essa produção, que se coloca como uma espécie de paródia que não apenas imita: entre risos, músicas e exageros, Carnaval Atlântida acaba por evidenciar um conflito brasileiro — a disputa entre o erudito e o popular, entre o prestígio buscado pelo cinema dito “sério” e a força de um entretenimento que, apesar do desprezo da crítica, arrastava o público às salas.

A história e o espelho da Atlântida

A narrativa acompanha dois malandros, Piro e Miro, que apresentam ao Dr. Célio o argumento de uma chanchada carnavalesca. Trata-se, essencialmente, da história da própria produtora — de todos os “nãos” que Burle e Fenelon receberam ao tentarem financiamento para projetos que antecederam Carnaval Atlântida.

“A Atlântida e a insistência em fazer filme de negrinhos”, diziam.

Foram inúmeros os desacertos: financeiros, pessoais, relações de anos que se desfizeram na produtora, o incêndio, os empréstimos. E ainda assim — e aqui reside a maior admiração pela Atlântida e seus realizadores — houve insistência no cinema brasileiro.

O público lotava as salas para assistir às chanchadas carnavalescas; e, mesmo que a crítica insistisse em maldizer Oscarito e Grande Otelo, os nomes de ambos atraíam multidões.

Um marco de resistência

O filme é lindo. É carnaval, é poesia, é história.

É um marco da resistência que fundou a produção nacional: a precariedade subvertida em oportunidades, em argumentos e, por fim, em cinema.